沃土生微光,童行筑振兴

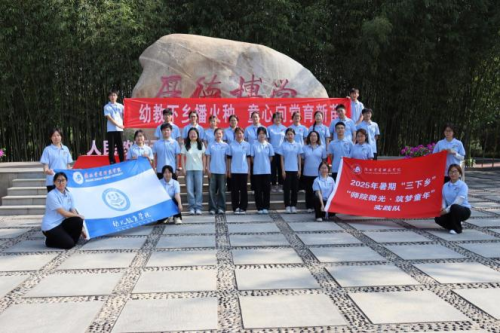

——“师院微光,筑梦童年”暑期三下乡社会实践二队(高陵队)实践纪实

乡村振兴的蓝图,既要靠政策的春风,更需青春力量的深耕。“师院微光,筑梦童年”暑期三下乡社会实践二队(高陵队)进驻高陵区张卜镇张桥村以来,以学前教育为支点,以文化传承为脉络,以志愿服务为纽带,在这片充满希望的土地上,让陕西学前师范学院幼儿教育学院的专业资源真正扎根到了这片土壤里,开辟出了一条共育共兴的务实路径,为教育帮扶与基层发展的融合共进提供了可复制的实践样本。

启蒙教育扎根乡土,点亮乡村童行之路

乡村学前教育作为夯实乡村振兴的基石,是涵养乡村未来活力的源头性支柱。实践队紧扣2025年实施的《学前教育法》要求,将“生活化、游戏化”3-6岁学前儿童教育,构建了“四维育人”体系。

2025年7月16日,实践团队特邀陕西学前师范学院主要从事教育政策法规、学前教育原理研究的教师赵峙翔到实践点做指导。赵峙翔老师是学前教育政策与法律研究所成员,在张卜张桥幼儿园,面向张卜镇村民及幼儿家长开展了“读懂学前教育法:家长如何成为孩子的‘法律守护人’?”的专题讲座。赵老师通过解读法律条文、剖析育儿案例,向村民普及科学育儿理念与《学前教育法》核心要义,指导家长在实践中落实“游戏化教育”“安全防护”等法律要求,构建起“课程育幼+法律护航”的协同格局。

在具体课程中,幼儿武术与红拳招式的结合,既提升了幼儿的协调能力,又为非遗技艺注入了童趣盎然的传承方式;晕染画、光影画与手工造纸术的碰撞,幼儿用稚嫩的双手将乡土元素转化为斑斓作品;《孔融让梨》等故事与普通话推广的结合,让文化自信在童谣中萌芽。

2025年7月20日,实践队特邀陕西学前师范学院教师、发展与教育心理学博士、兼具英国剑桥大学心理系访问经历、幼儿园驻园专家及省妇联特聘专家身份的学者——唐海朋副教授面向张卜镇村民及幼儿家长开展:“养育方式的觉醒:孩子的成长究竟需要什么?”主题讲座。讲座聚焦隔代教养中的心理沟通、留守儿童情绪疏导等核心问题,依托其深耕学前教育领域的理论积淀与基层实践经验,采用贴合乡村老人认知习惯的通俗方式讲解。结合农村常见场景,如“娃哭闹时别急着哄,先想一想他是不是饿了、困了。”,把抽象的心理学知识转化为可感知的育儿技巧,确保祖辈监护人听得懂、用得上。这种“专业内容+乡土表达”的方式,既填补了乡村家庭教育的专业指导空白,又让科学育儿理念真正扎根乡土,为隔代教育赋能提供了务实路径。

守文化之正,创传承之法

非遗是乡村的文化基因,如何让古老技艺在幼儿心中生根?实践队给出了独特答案。他们深入高陵博物馆、西北人民革命大学旧址博物馆研学,将红拳、传统农耕文化等本土元素转化为“非遗主题游戏包”。幼儿们在“看展品、听故事、做手工、演经典”中,触摸历史的温度学红拳,招式里藏着“站如松”的风骨;在造纸术体验中,纸浆里沉淀着祖先的智慧;在《弟子规》吟唱时,韵律中传递着处世的准则。

这种“以童心焕活传统”的方式,不仅让文化传承有了生动载体,更实现了双向赋能:幼儿在文化浸润中厚植自信,非遗技艺在教育实践中获得新生。正如团队开展的“童心探非遗,乡韵润成长”课程所示,当幼儿拿着自己制作的非遗手工作品参与展演时,展现的正是乡村文化振兴最鲜活的模样。

志愿服务躬身实践,彰显青春使命担当

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”实践二队的27名志愿者与2名指导教师,以实际行动诠释“服务基层”的内涵。“师院微光,筑梦童年”暑期三下乡社会实践二队(高陵队)志愿者深入街巷清扫垃圾、走进田间清理秸秆,以辛勤汗水浇灌,使张桥村焕然一新,为建设宜居宜业和美乡村添砖加瓦。

志愿者们走访刘军政、刘玉辉、刘登科等老党员,在红色故事中汲取奋进力量;参观西北人民革命大学旧址重温“为人民服务”的初心,将这份感悟转化为工作动力——向村民宣传《学前教育法》,为留守儿童建立成长档案,将活动成果整理成可推广的课程方案。从课堂教学到田间劳动,从文化传承到政策宣讲,志愿者充满青春活力的身影,出现在乡村每一个需要帮助的角落。

“师院微光,筑梦童年”暑期三下乡社会实践二队(高陵队)用实践证明,乡村振兴需要“接地气”的教育供给,需要“活态化”的文化传承,更需要“能扎根”的青春力量。当学前教育的种子在乡土发芽,当非遗文化的根脉在童年深植,当青年学子的理想在基层绽放,宜居宜业和美乡村的画卷,正在每一个扎实的脚印中徐徐展开。

撰稿:段海燕 段育霖 杨君

图文:年李盼

编辑:张双雨

责编:段育霖 严晓菲

审核:白雪祺 段海燕